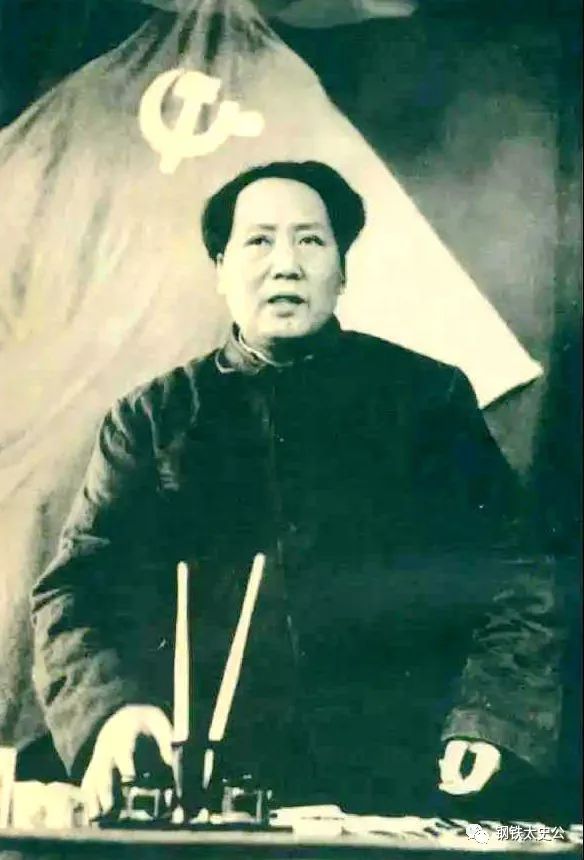

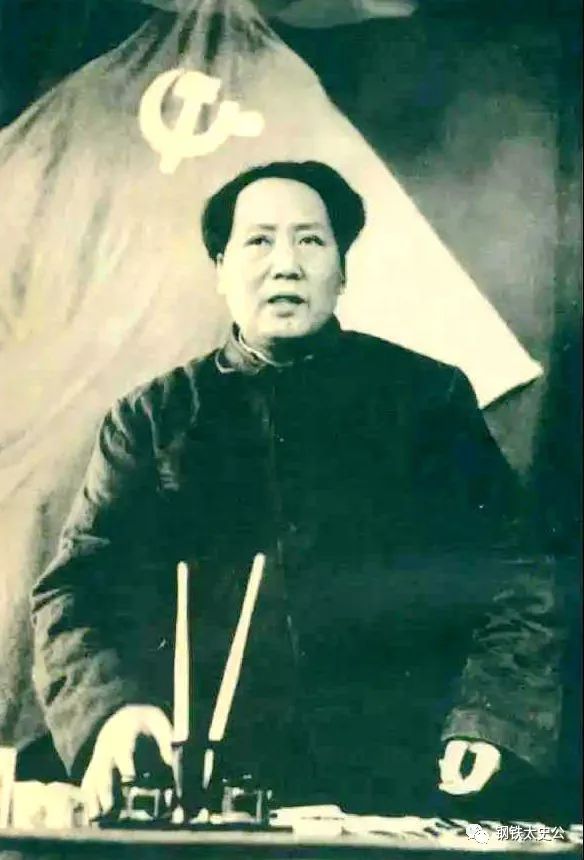

(1893年12月26日-1976年09月09日)

【编者的话】

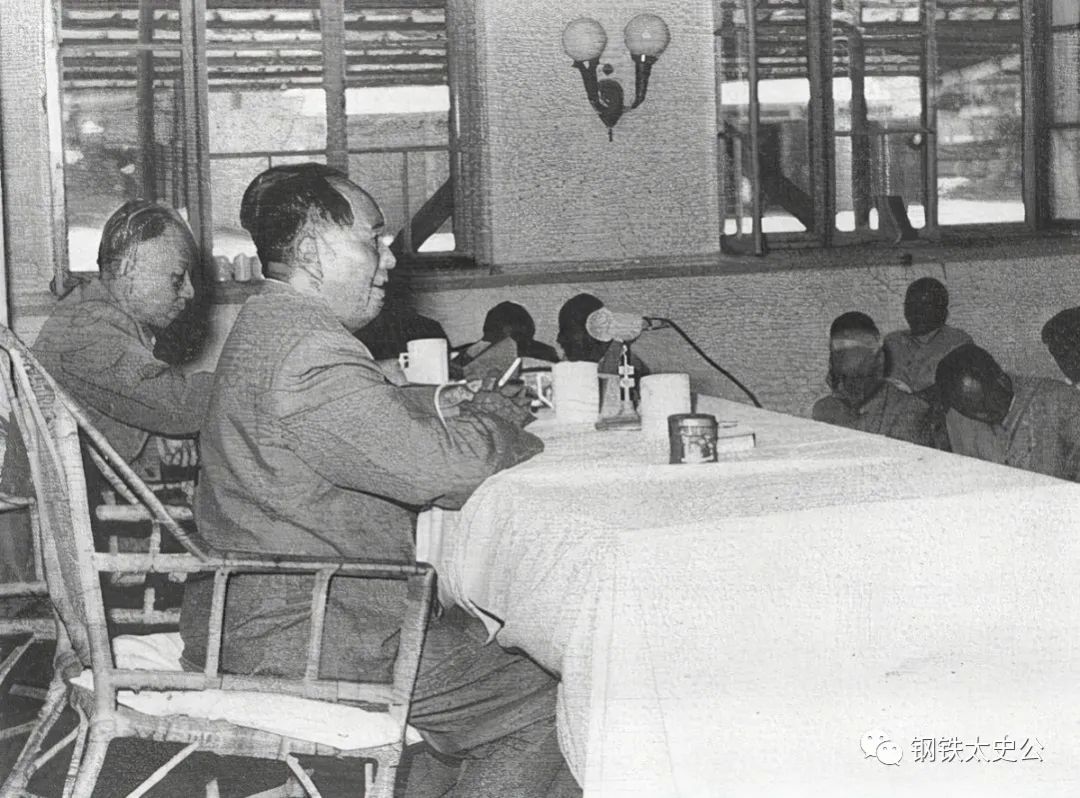

今天是中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者,中国各族人民的伟大领袖毛泽东同志诞辰131周年。

毛泽东同志是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家,是马克思主义中国化的伟大开拓者、中国社会主义现代化建设事业的伟大奠基者,是近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄,是党的第一代中央领导集体的核心,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人,是为世界被压迫民族的解放和人类进步事业作出重大贡献的伟大国际主义者。

毛泽东同志把自己的一生献给党和人民,留下了永志后人的崇高精神风范。毛泽东同志展现出一个伟大革命领袖高瞻远瞩的政治远见、坚定不移的革命信念、勇于开拓的非凡魄力、炉火纯青的斗争艺术、杰出高超的领导才能、心系人民的赤子情怀、坦荡宽广的胸怀境界、艰苦奋斗的优良作风,赢得了全党全国各族人民的爱戴和敬仰,毛泽东同志的崇高精神风范永远是激励我们继续前进的强大动力。

今天,《中国钢铁业》杂志整理编发此文,深情回顾毛主席与中国钢铁工业的点滴,一起缅怀伟人对新中国钢铁工业的战略指导和深切关怀。

1945年4月23日至6月11日,中国共产党第七次全国代表大会在延安杨家岭中央大礼堂举行。在这次会议上,毛泽东作了《论联合政府》的政治报告。毛泽东一针见血地指出:“在新民主主义的政治条件获得之后,中国人民及其政府必须采取切实的步骤,在若干年内逐步地建立重工业和轻工业,使中国由农业国变为工业国。”“中国工人阶级的任务,不但是为着建立新民主主义的国家而斗争,而且是为着中国的工业化和农业近代化而斗争。”“没有工业,便没有巩固的国防,便没有人民的福利,便没有国家的富强。”

1949年3月5日,毛泽东在中共七届二中全会上作报告,对新中国的工业化进行了战略设计,提出“解决建立独立的完整的工业体系问题”“使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。”

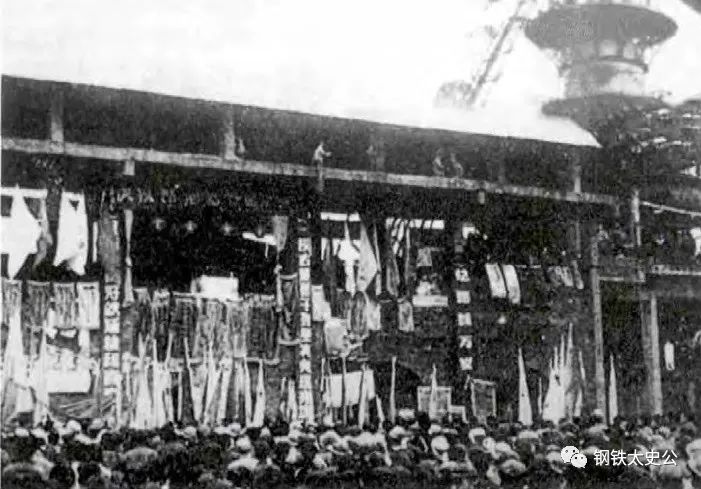

1949年6月27日,鞍钢恢复生产的第一炉铁水滚滚流出。1949年7月9日举行的鞍钢开工典礼,标志着鞍钢以奇迹般的速度,进入全面恢复期。鞍钢作为新中国第一家恢复生产的大型钢铁联合企业,被誉为“共和国钢铁工业的长子”,承载着新中国钢铁工业的希望。在7月9日的开工典礼上,毛泽东特别委派李富春亲自送上“为工业中国而斗争”的锦旗,祝贺鞍钢恢复生产。

新中国成立伊始,毛主席受斯大林邀请访问苏联。1950年2月14日,《中苏友好同盟互助条约》在莫斯科签订。紧接着1950年3月,中苏签订《苏联与中华人民共和国关于恢复和改建鞍钢技术援助协议书》,大批苏联专家和技术人员开始进驻鞍钢,指导技术改造与产能升级。

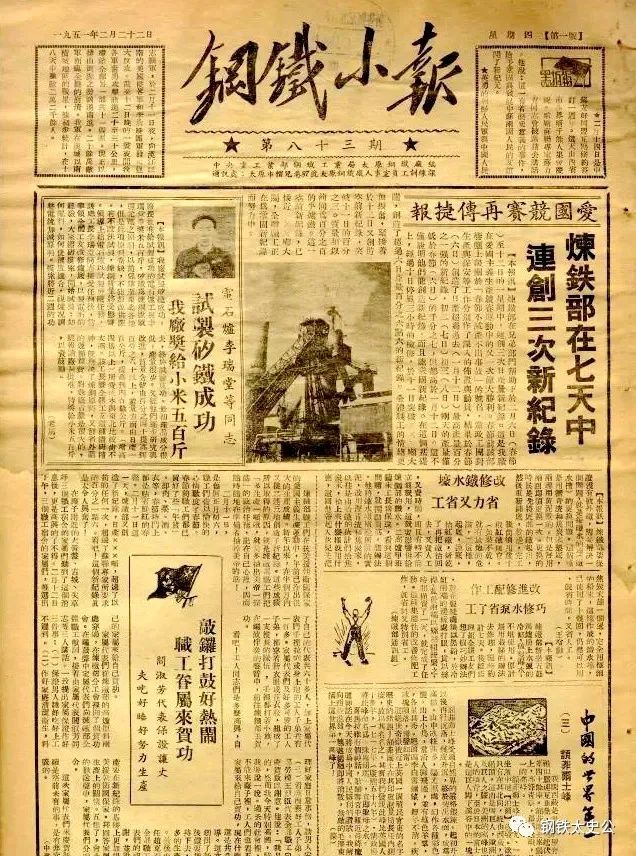

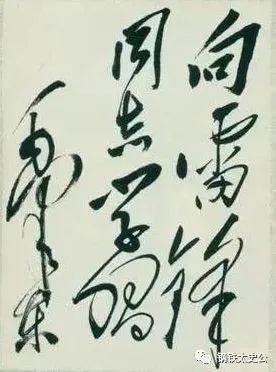

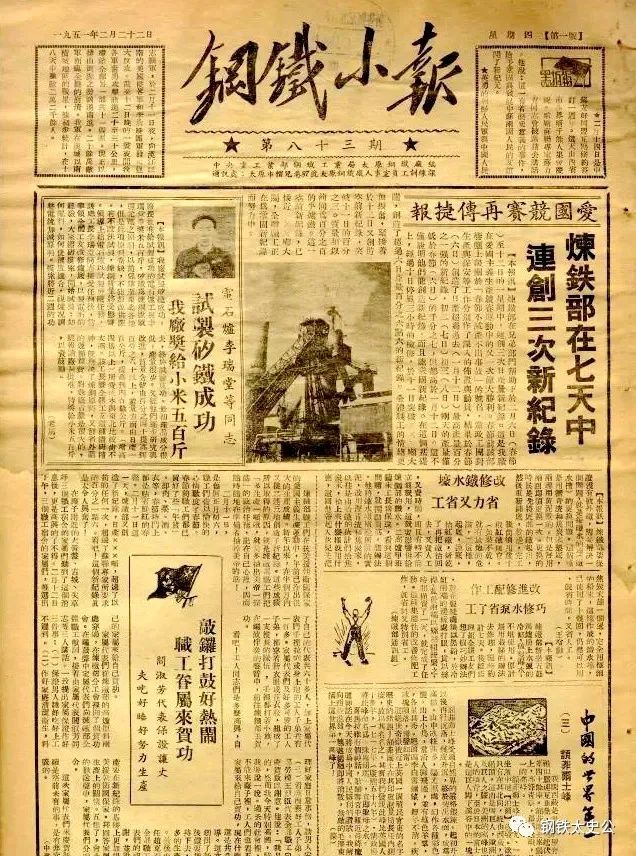

1950年1月8日,新中国成立后第一份企业报纸《钢铁小报》创刊。该报是中国人民解放军太原市管理委员会工业管理处在西北炼钢厂创办的,也是《太钢日报》的前身。1950年4月,《钢铁小报》编辑组写信向毛泽东主席征求报头题字。1951年1月,毛泽东主席亲笔为《钢铁小报》题写了报头,报头复制件由中央办公厅转寄太原钢铁厂。《钢铁小报》是全国企业报中唯一由毛泽东主席亲笔题写报头的报纸。毛泽东主席非常重视钢铁工业在国民经济中的地位,他能欣然为太原钢铁厂创办的《钢铁小报》题写报头,极大地鼓舞了当时钢铁工人的生产热情与建设高潮。

1951年8月31日,北京石景山钢铁厂党委写信给毛主席,反映工资不合理的状况并提出解决的建议。毛泽东亲笔回信:“中共石景山钢铁厂常委会同志们,八月三十一日的来信看到了,谢谢你们使我知道你们厂里的情况和问题。我认为你们的建议是有理由的,已令有关机关迅速合理地解决这个问题。此复,顺祝努力!”

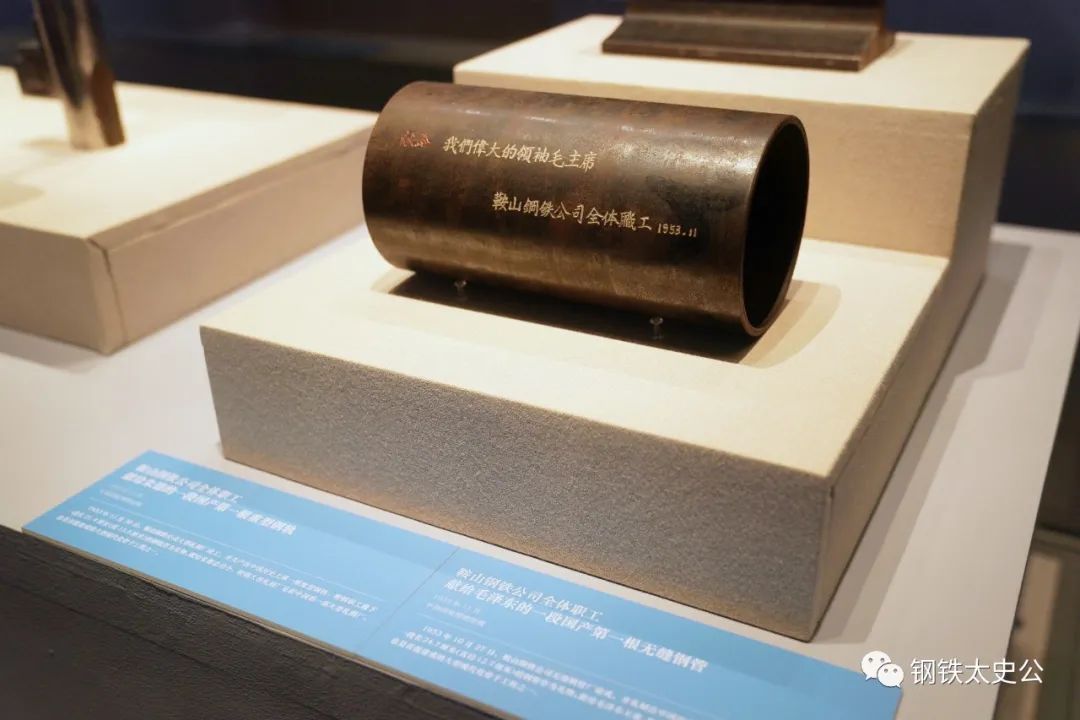

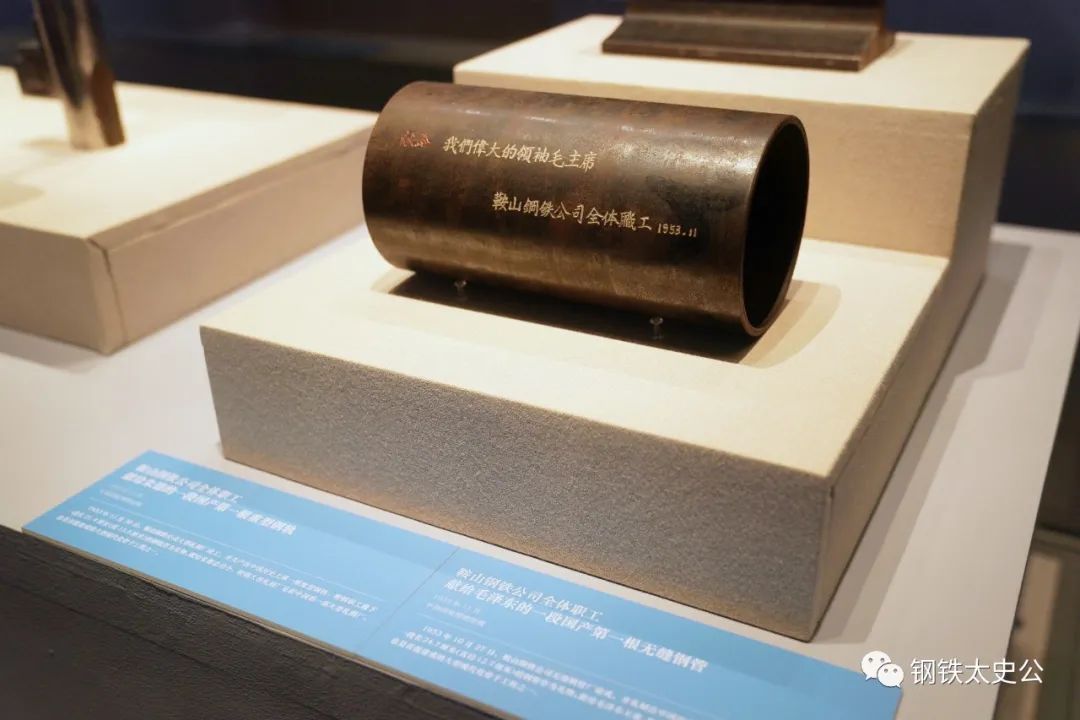

1953年12月26日,在毛主席60岁生日之际,他收到了鞍钢职工送给他的一份特殊礼物,一段从第一根无缝钢管上切割下来的20厘米样品,鞍钢的一位老工人还在这根钢管上镌刻了几个字“献给亲爱的毛主席”。1953年12月18日,以大型轧钢厂、无缝钢管厂和七号高炉组成的鞍钢“三大工程”全部竣工。毛主席在给鞍钢全体职工复信中祝贺:“鞍钢无缝钢管厂、大型轧钢厂和第七号高炉提前完成建设工程并开始生产,是1953年我国重工业发展中的巨大事件”。

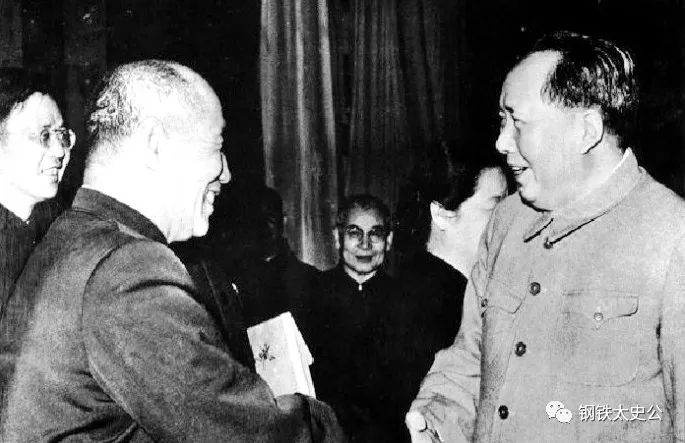

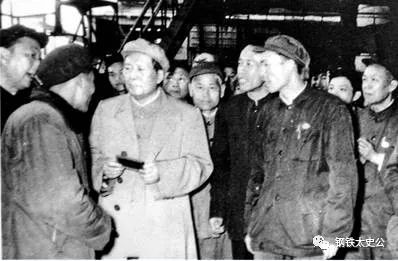

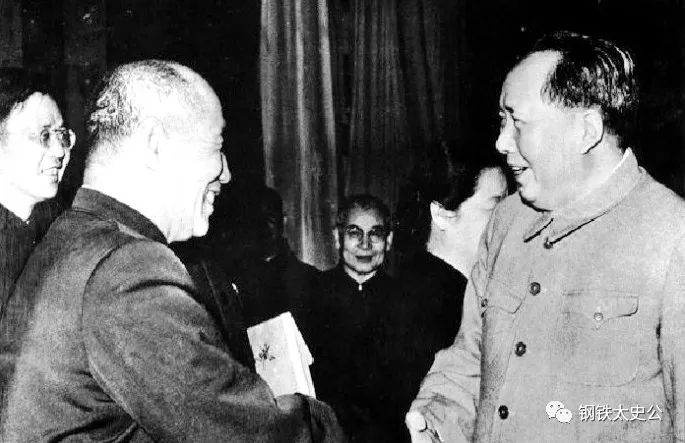

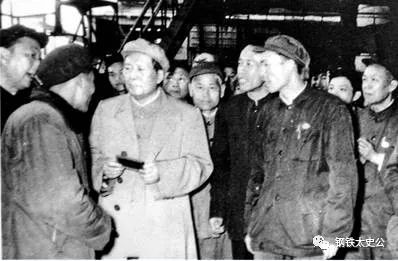

毛主席与全国劳模、鞍钢老英雄孟泰亲切握手。孟泰爱厂如家,艰苦创业,在恢复和发展鞍钢生产中作出了重大贡献,成为20世纪五六十年代誉满全国的钢铁战线的老英雄,曾先后八次受到毛主席接见。

1954年9月15日至28日,中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。9月27日,在全国人民代表大会第一次会议一致选举毛泽东为中华人民共和国主席后,来自鞍钢的工业劳动模范王崇伦(中)和农业劳动模范李友秀(左)和毛泽东主席在一起。王崇伦凭着他刻苦钻研发明的“万能工具胎”,在同时间的赛跑中不断创造奇迹,仅在1953年一年里,就完成了4年零17天的工作量,被誉为“走在时间前面的人”。

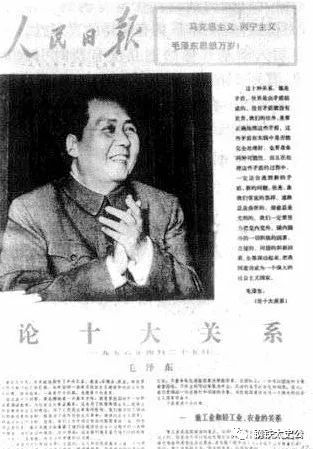

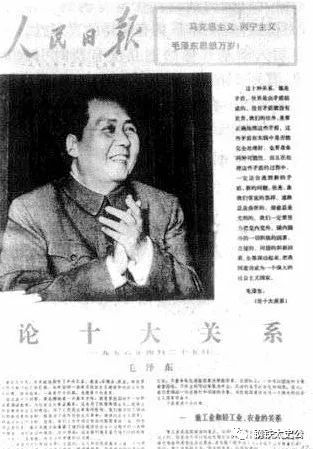

1956年4月25日,毛主席作了《论十大关系》的报告。报告论述了我国社会主义建设中带有全局性的十个问题,即十大关系:重工业和轻工业、农业的关系;沿海工业和内地工业的关系;经济建设和国防建设的关系;国家、生产单位和生产者个人的关系;中央和地方的关系;汉族和少数民族的关系;党和非党的关系;革命和反革命的关系;是非关系;中国和外国的关系。冶金工业部根据《论十大关系》的精神,提出了对中国钢铁工业有奠基之功的“三大、五中、十八小”方案。此方案被陈云称为“三皇、五帝、十八罗汉”。毛主席听说后高兴地说:“你们有了十八罗汉,好嘛!”

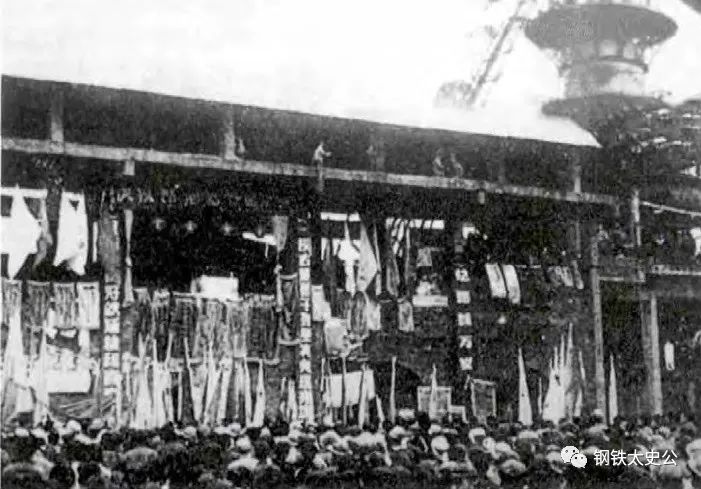

1956年9月15日至27日,中国共产党第八次全国代表大会于在北京政协礼堂召开。8月30日,毛主席在八大预备会议上作《增强党的团结,继承党的传统》的讲话。毛主席说,中国是有6亿人口的国家,在地球上只有一个。过去人家看不起我们,因为没有贡献。钢一年只有几十万吨,1956年是400多万吨,1957年可突破500万吨,第二个五年计划超过1000万吨;第三个五年计划就可能超过2000万吨。

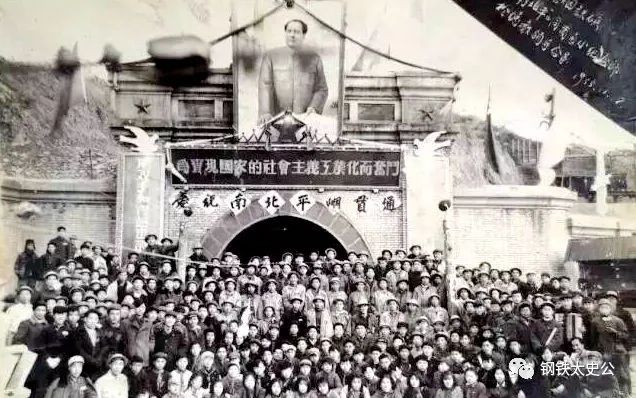

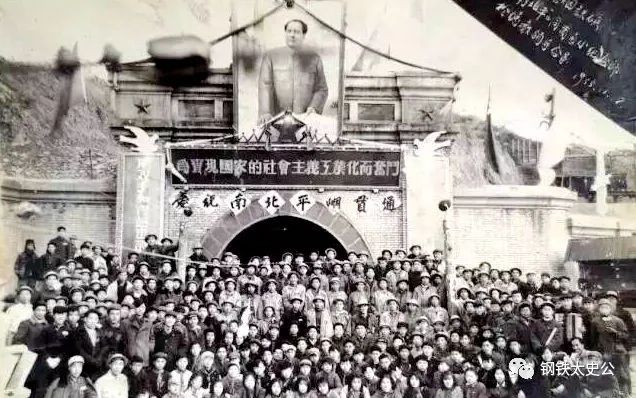

1958年9月17日下午,涟钢一号高炉流出了第一炉铁水。1956年5月21日,毛主席在广东接见了湖南省委第一书记周小舟等。毛主席在听取湖南工作汇报后,作出了“湖南要自己办点钢铁”的指示,要求湖南“建个20万吨的钢厂”。湖南迅速落实毛主席的指示,立即着手开始了选址工作。

1957年11月2日至21日,毛主席率领中国代表团第二次访问苏联。其间,毛主席同英共领导人波立特和高兰的谈话中指出:“我国今年有了520万吨钢,再过5年,可以有1000万到1500万吨钢,再过5年,可以有2000万到2500万吨钢;再过5年,可以有3500万到4000万吨钢……赫鲁晓夫同志告诉我们,十五年后,苏联可以超过美国。我也可以讲,十五年后我们可能赶上或者超过英国”

1958年8月17日,中央政治局扩大会议在北戴河举行。30日结束。会议讨论了国民经济计划、工业生产、农业生产、农村工作、商业工作、教育方针及其他问题。会后,为了追求钢的产量比1957年翻一番,达到1070万吨,全国几千万人一齐上阵,土法洋法同时上马,掀起了一个规模空前的“全民大办钢铁运动”。事实证明,运动违背客观经济规律,给国民经济的发展带来巨大损失。

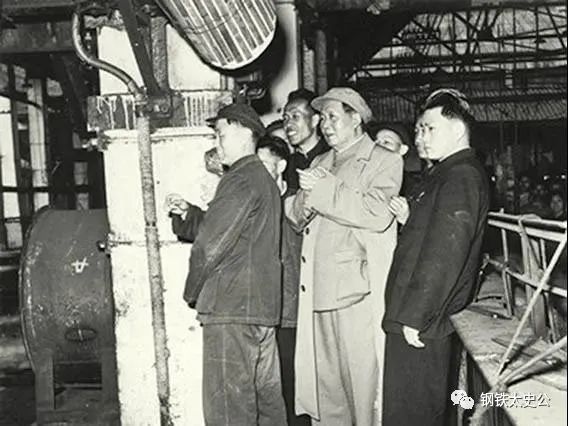

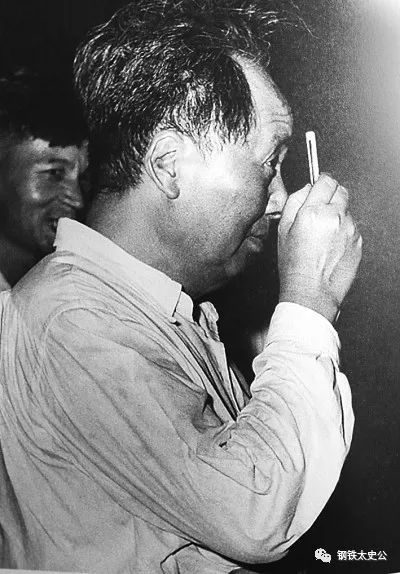

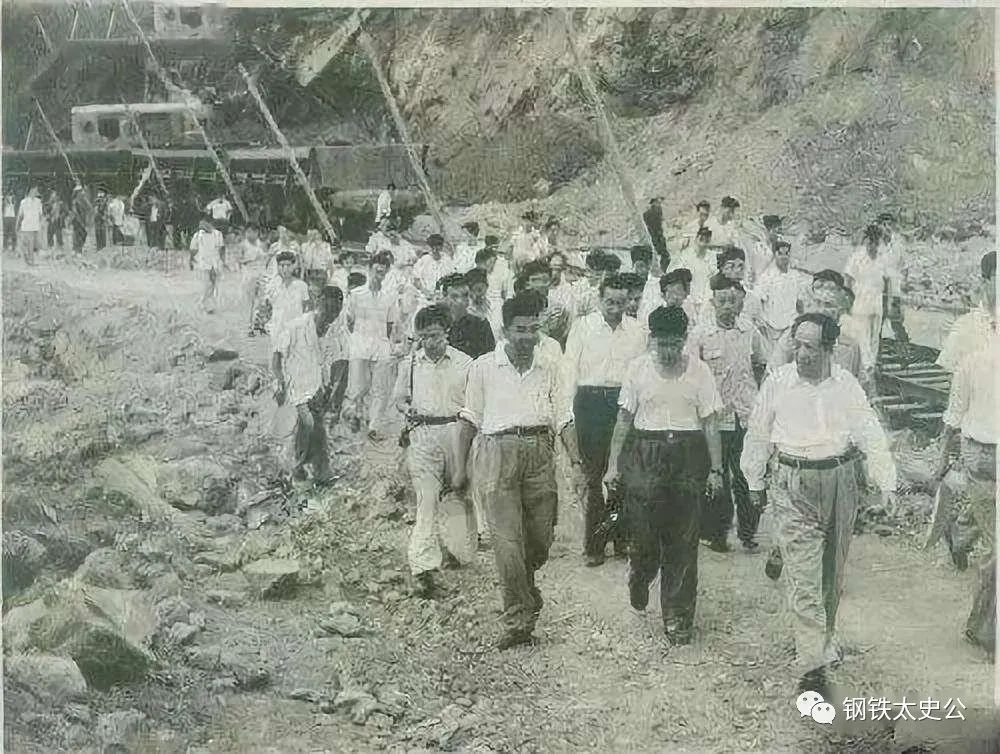

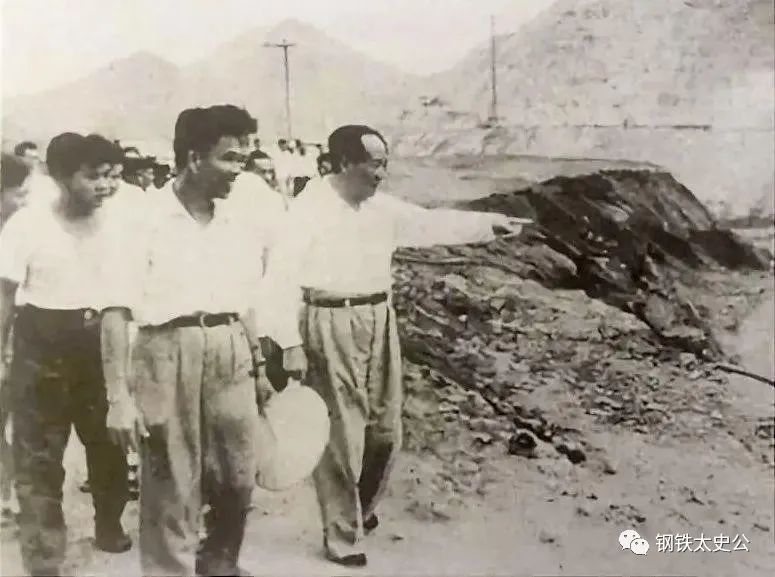

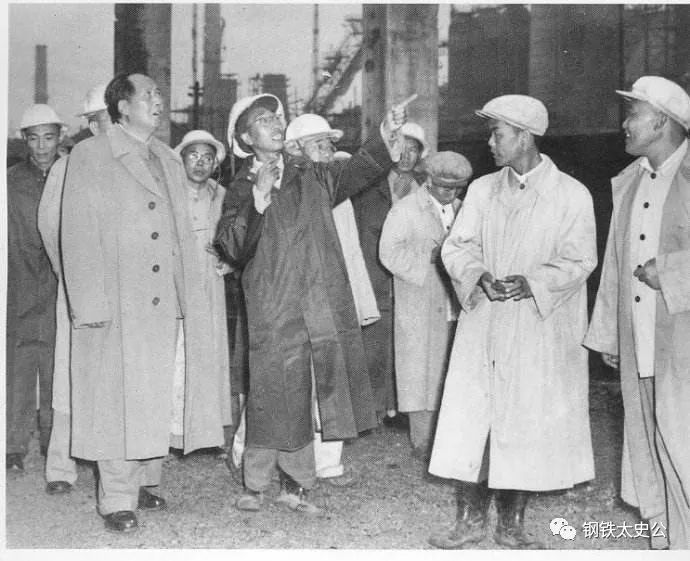

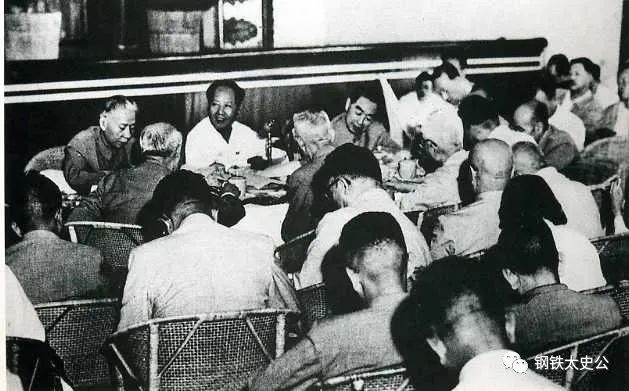

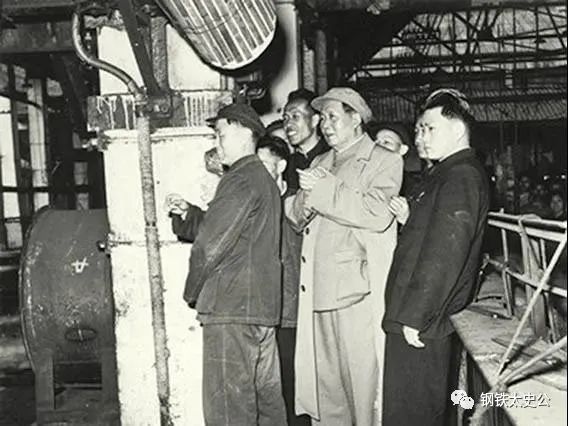

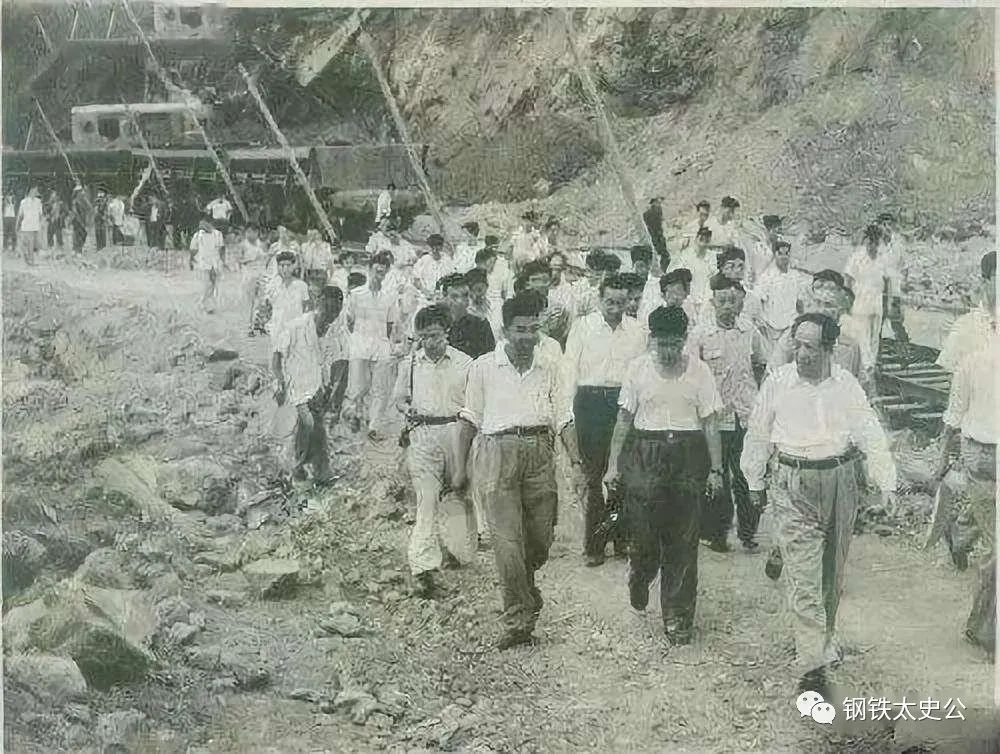

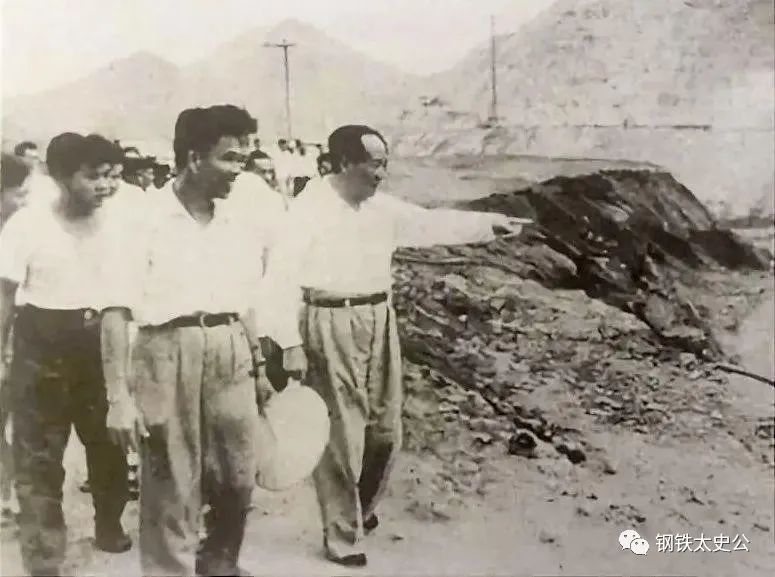

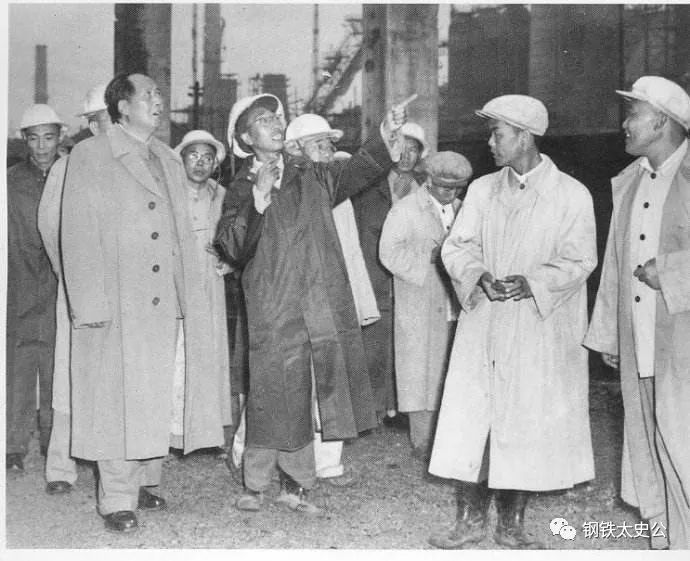

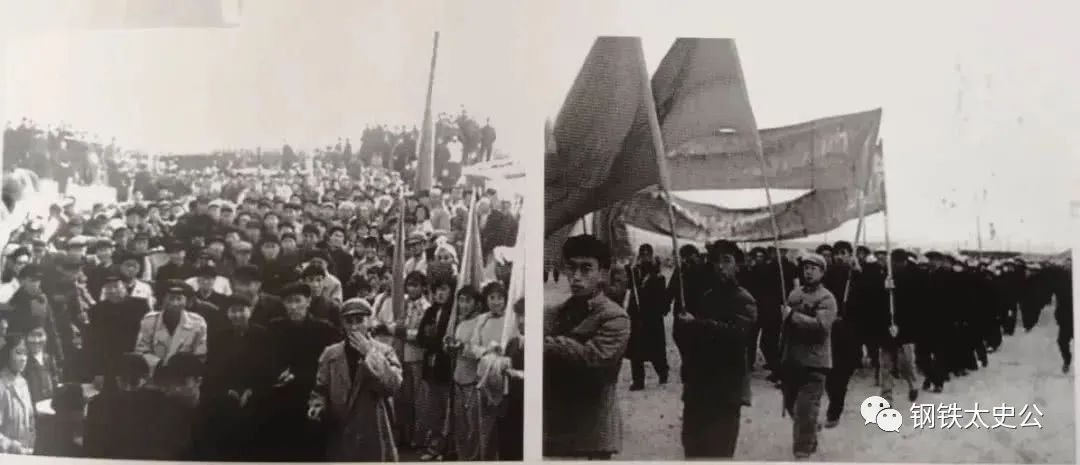

1958年在新中国钢铁工业发展史上是极具特殊意义的一年。这一年,毛主席的脚步遍布祖国大地的钢铁企业。这一组图片记录了毛主席分别视察重钢、武钢、大冶铁矿、大冶钢厂、马钢、合钢、上钢一厂等钢厂的宝贵瞬间。1958年我们不仅仅有全民大办钢铁运动,中国还有30多个大钢厂是1958年建立的。这些钢厂至今是中国钢铁的主力军,而且这些钢厂在产业布局中占有重要位置,1958年建的安阳钢厂、邯钢、南钢、柳钢、酒钢、三明钢厂、湘钢等等都是钢铁脊梁的栋梁,没有这些大钢厂,就没有今天的钢铁工业。

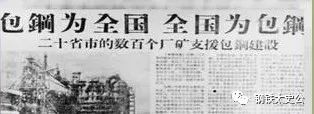

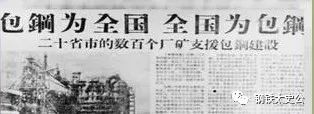

1958年包钢建设遇到困难,面临停工的危险。1958 年 11 月 28 日至 12月 10 日, 中央在武昌举行了八届六中全会,乌兰夫就包钢出现的问题又作了专题发言,毛主席当即表示,把包钢建设中的问题列入议事日程,一定要解决。人民日报为此配发社论,内容是号召全国支持包钢建设。

1959年7月2日至8月16日,中共中央政治局扩大会议和中共八届八中全会先后在江西庐山举行,也就是庐山会议。毛主席说:“明年钢的指标是一千七百万吨,形成一个马鞍形。今年是一千三百万吨,比去年多四百多万吨。后年两千万吨,大后年两千一百万吨到两千三百万吨,可以赶上英国。一九六二年两千五百万吨,可能少点,也可能多点,多了到两千八百万吨,少了到两千三百万吨也好。赶上英国,说的是主要产品,钢太多了不一定好。”

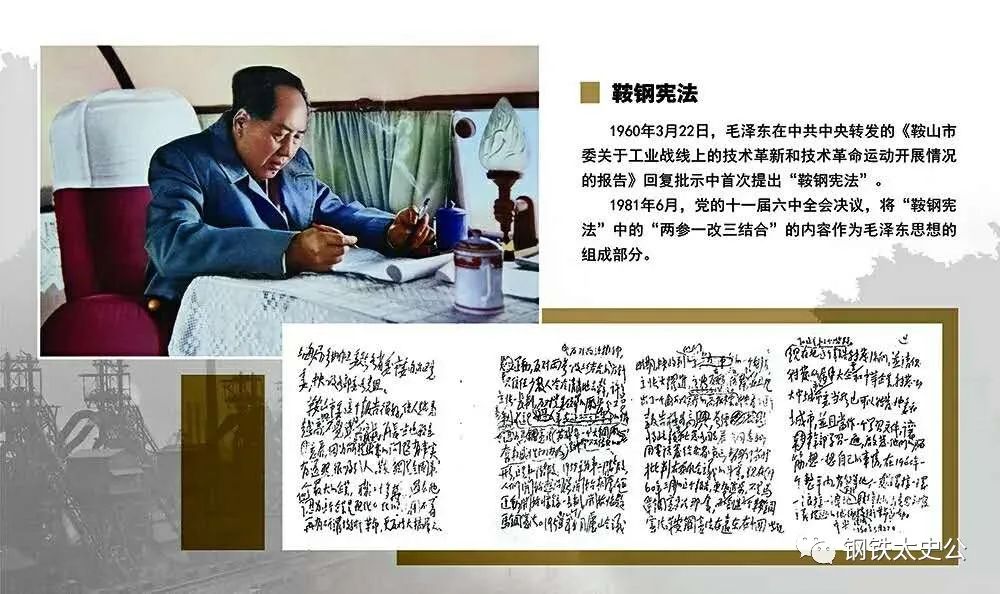

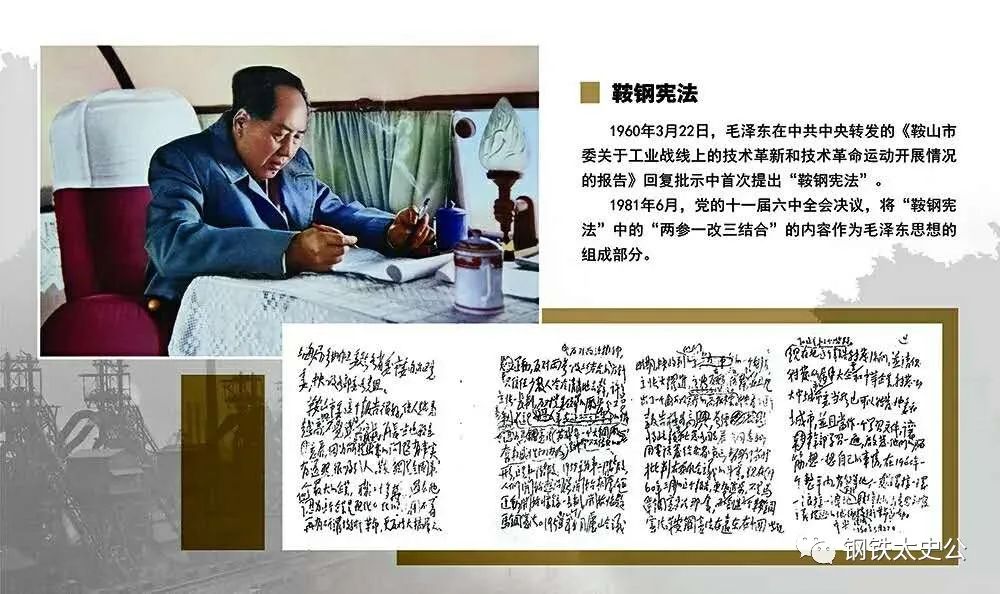

1960年3月22日,毛泽东在中央转发《鞍山市委关于技术革新和技术革命运动开展情况报告》的批语,即“鞍钢宪法”。“鞍钢宪法”全文如下:“鞍山市委这个报告很好,使人越看越高兴,不觉得文字长,再长一点也愿意看,因为这个报告所提出来的问题有事实,有道理,很吸引人。鞍钢是全国第一个最大的企业,职工十多万,过去他们认为这个企业是现代化的了,用不着再有所谓技术革命,更反对大搞群众运动,反对两参一改三结合的方针,反对政治挂帅,只信任少数人冷冷清清地去干,许多人主张一长制,反对党委领导下的厂长负责制。他们认为“马钢宪法”(苏联一个大钢厂的一套权威性的办法)是神圣不可侵犯的。这是一九五八年大跃进以前的情形,这是第一阶段。一九五九年为第二阶段,人们开始想问题,开始相信群众运动,开始怀疑一长制,开始怀疑马钢宪法。一九五九年七月庐山会议时期,中央收到他们的一个好报告,主张大跃进,主张反右倾,鼓干劲,并且提出了一个可以实行的高指标。中央看了这个报告极为高兴,曾经将此报告批发各同志看,各同志立即用电话发给各省、市、区,帮助了当时批判右倾机会主义的斗争。现在(一九六○年三月)的这个报告,更加进步,不是马钢宪法那一套,而是创造了一个鞍钢宪法。鞍钢宪法在远东,在中国出现了。这是第三个阶段。现在把这个报告转发你们,并请你们转发所属大企业和中等企业,转发一切大中城市的市委,当然也可以转发地委和(小)城市,并且当作一个学习文件,让干部学习一遍,启发他们的脑筋,想一想自己的事情,在一九六○年一个整年内,有领导地,一环接一环、一浪接一浪地实行伟大的马克思列宁主义的城乡经济技术革命运动。”

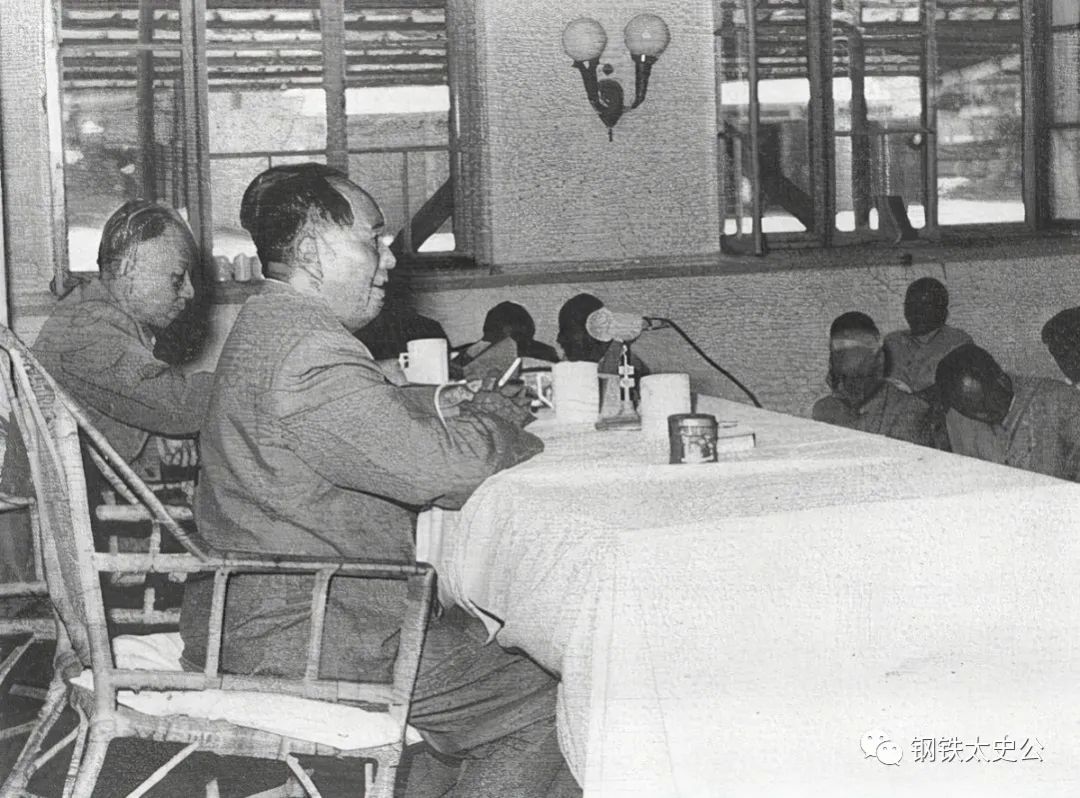

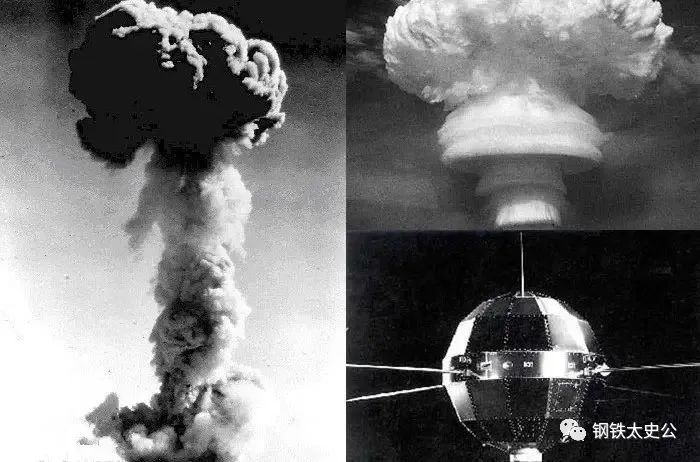

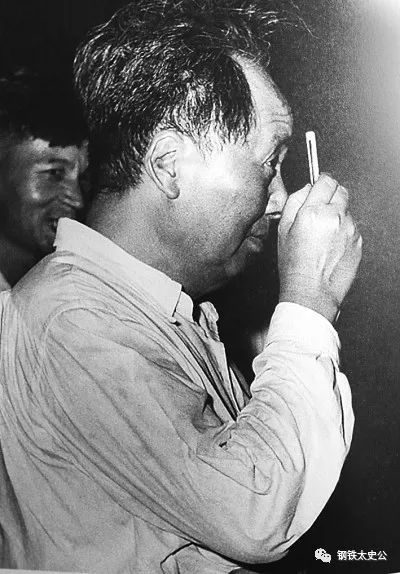

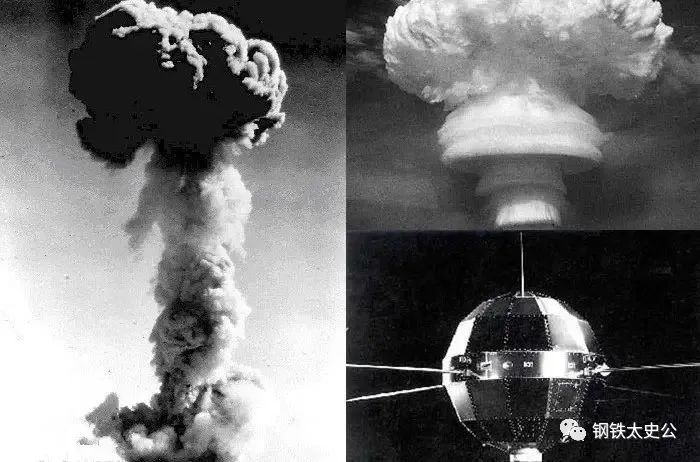

经历了1958年轰轰烈烈的运动后,毛主席对钢铁工业的发展进行了冷静的思考。他在1960年6月14日在上海会议上明确提出:“着重搞规格、品种、质量,品种、质量放在第一位,数量放在第二位。”这个指示,对后来钢铁工业狠抓质量、品种,猛攻尖端特别是为国防尖端武器,为原子弹、氢弹、导弹和人造卫星及时提供重要的关键性的材料,是一个极大的推动力。

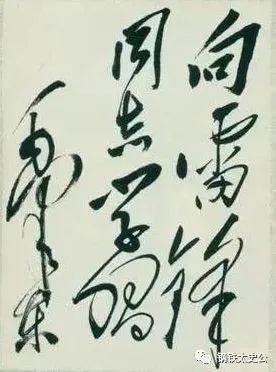

“向雷锋同志学习”是毛泽东主席1963年3月的题词,号召全国人民学习雷锋的共产主义精神品质。1958年8月,鞍钢为适应钢铁生产发展的需要,到湖南湘潭、长沙、望城等地招收新工人。湖南伢子雷正兴听说这个消息后,心情特别激动,连续三次到招工工作组报名,最终得到了批准。从1958年11月12日到1960年1月8日,雷锋在鞍钢工作了423天。鞍钢的工作经历对雷锋的世界观、人生观和价值观的形成有重大影响。

毛主席始终关心攀钢建设。1964年毛主席谈到攀钢建设时说:“不建攀枝花,打起仗来怎么办,我睡不好觉……攀枝花建设要快,但不要潦草……不搞攀枝花,这是没有道理的。不是早知道攀枝花有矿嘛,为什么不搞?你们不去安排,我要骑着毛驴下西昌,如果说没有投资,可以把我的稿费拿出来。”

1958年12月15日,酒钢开工庆典。酒钢建设一波三折,数次下马。毛主席不仅关心攀钢的建设,也同样关心酒钢的建设。1966年3月23至24日,中共中央委员会总书记邓小平带队到酒钢视察。邓小平指示,酒钢地处三线,毛主席非常关心,要尽快建设好,不能再动摇。

1974年9月7日,武钢一米七轧机工程破土动工。上世纪七十年代,毛主席深刻洞察中国与国际关系的微妙变化,作出一系列具有战略意义的决策。1972年8月11日,毛泽东主席在《关于进口“一米七”轧板机问题的报告》上,庄重地写下了“为了赶速度拟同意进口”的指示,揭开了“一米七”轧机筹建工作的序幕。8月16日,党中央、国务院批准将“一米七”建在武钢。

1975年,毛主席晚年仍念念不忘把中国的钢铁工业搞上去:“要多搞点钢,多搞点油,加强战备。”

1976年7月28日,河北省唐山地区发生历史上罕见的大地震。已经病重的毛主席仍然牵挂着唐山的受灾群众和唐山的生产生活情况。1976年8月3日,毛主席指示时任中共中央第一副主席、国务院总理的华国锋去唐山慰问群众。在唐山钢铁公司广场东侧,搭起了一排排防震棚。华国锋在唐钢广场毛泽东塑像前向群众发表了讲话:“毛主席、党中央对灾区人民非常关心,派慰问团看望大家。这次地震考验了英雄的唐山人民。我们工人阶级表现很勇敢,毛主席、党中央都是知道的。毛主席知道了很高兴,向同志们问好!”

1976年9月9日零时10分,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者,中国各族人民的伟大领袖毛泽东同志在北京逝世,享年83岁。

“一定要在国民党留下的这个烂摊子上把工厂办大办好。”

“一个粮食,一个钢铁,有了这两个东西就什么都好办了。”

“搞社会主义建设,很重要的一个问题是综合平衡。比如社会主义建设需要钢、铁等种种东西,缺一样就不能综合平衡。”

“过了十年十五年,我们的房子打扫得更干净了,可以迎接客人,也可以建造大房子,因为有了更多的钢铁。”

“你这么一点钢,看不起你是应该的。等我们年产1亿吨钢,看得起的看得起,看不起的也要看得起。”

“今天看不到,我明天来,明天看不到,我以后还来。总而言之。我三顾茅庐也要看到你们出铁。”

“各个部应该有百分之六十的力量去帮助各省搞钢铁厂。你们要把你们的眼光,注意到六亿人民。”

……

转自:中国钢铁业杂志社